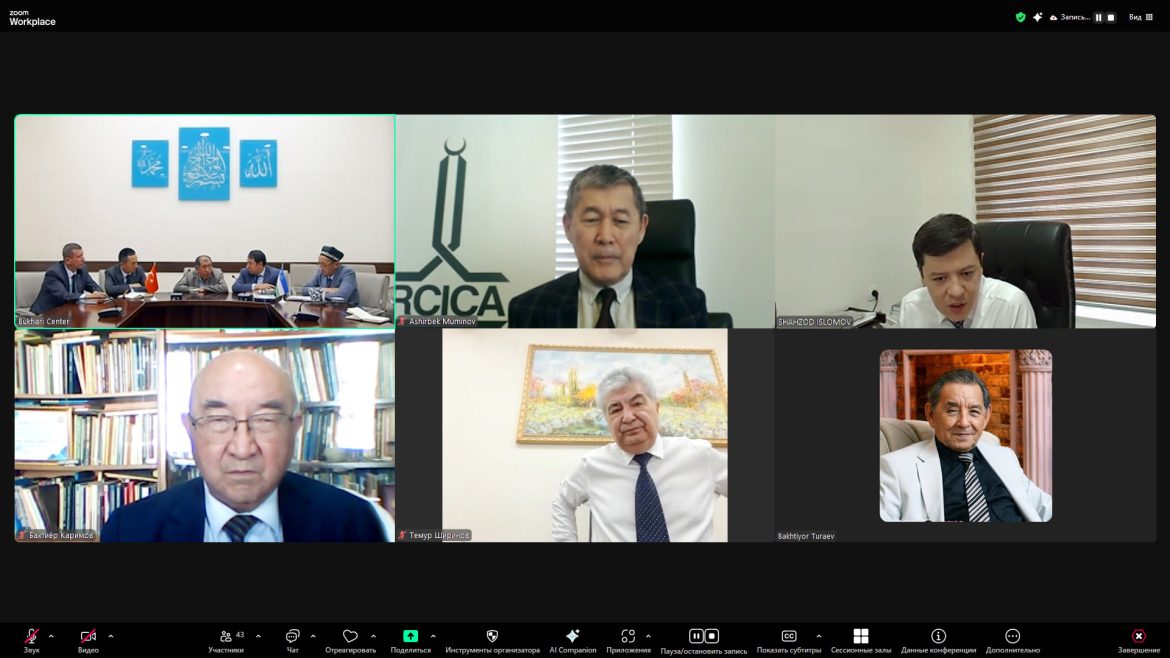

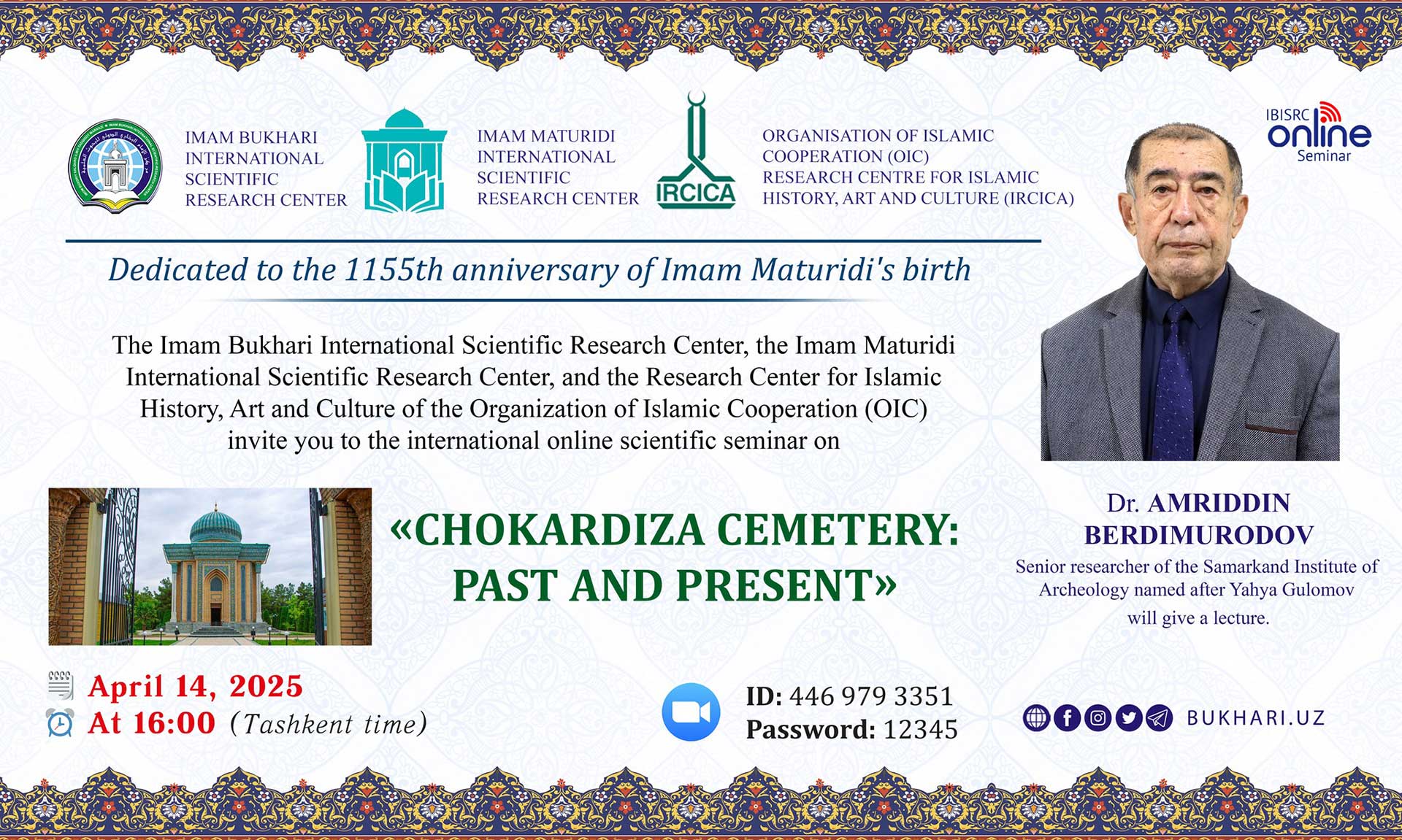

À l’occasion du 1155e anniversaire de la naissance de l’Imam Maturidi, grand érudit musulman du 10e siècle, un programme a été organisé par le Centre international de recherche scientifique Imam Boukhari (Samarcande, Ouzbékistan), le Centre international de recherche scientifique Imam Maturidi (Tachkent, Ouzbékistan) et l’IRCICA le 14 avril 2025, dans le cadre d’une série conjointe de séminaires en ligne. Le programme a consisté en une conférence-débat sur le thème « Le cimetière de Chokardiza : passé et présent ». La conférence a été donnée par le Dr Amriddin Berdimurodov, chercheur principal à l’Institut d’archéologie Yahya Ghulamov de Samarcande. Le programme a été mené avec la participation active du professeur Shovosil Ziyadov, directeur du Centre Imam Boukhari, et du professeur Ashirbek Muminov, conseiller du directeur général de l’IRCICA pour les relations internationales. Le Dr Berdimuradov a communiqué des informations et des expériences relatives aux études et aux fouilles menées ainsi qu’aux matériaux rassemblés au mausolée de l’Imam Maturidi, au cimetière de Chokardiza.

Abu Mansur Muhammad b. Muhammad b. Mahmud al-Maturidi as-Samarqandi (m. 333 AH/944-945 apr. J.-C.) est l’un des représentants les plus importants de l’école hanafite. Il a écrit une quinzaine d’ouvrages majeurs, les plus connus étant Kitab al-Tawhid (al-Maturidi) et Ta’wilat Ahl al-Sunna (Tafsir al-Maturidi). Il a acquis une large renommée et a connu une succession dans tout le monde musulman. Conformément à son souhait, il a été enterré au cimetière de Chokardiza, l’un des plus célèbres du monde musulman, où reposent 239 érudits musulmans ayant vécu du 10e au 14e siècle. L’histoire du cimetière comprend deux grandes périodes de préservation, de reconstruction et d’entretien avant la période actuelle. La première fut celle de l’État qarakhanide (999-1211 apr. J.-C.), lorsque le cimetière fut embelli et ses inscriptions rénovées ; La deuxième période fut celle de l’État timouride (1370-1506 apr. J.-C.), lorsque ses matériaux de construction furent transformés en marbre et que d’autres travaux d’entretien furent entrepris. Les monuments du cimetière disparurent progressivement au cours du 20e siècle, ses terres étant en partie devenues des zones d’habitation. Par la suite, le gouvernement de la République d’Ouzbékistan a récupéré les terres, effectué des fouilles et engagé des travaux de reconstruction. La première étape de la reconstruction consista à reconstruire la structure funéraire d’al-Maturidi conformément au bâtiment d’origine ; les tombes endommagées furent réparées et le lieu fut ouvert aux visites en novembre 2000. Certaines des pierres tombales originales retrouvées, portant des inscriptions détaillées, sont conservées à l’intérieur du mausolée, alignées pour encercler la tombe d’al-Maturidi. La deuxième étape de la reconstruction et de la réouverture du complexe, menée par le gouvernement, concernera la mosquée, la madrasa et le musée. L’importance du mausolée en tant qu’ensemble du patrimoine spirituel, savant, épigraphique, artisanal et architectural est soulignée dans la publication de l’IRCICA intitulée Épitaphes des érudits musulmans de Samarcande (Xe-XIVe siècles), éditée par Bakhtiyar Babadjanov, Lola Dodkhudoeva, Аshirbek Muminov et Ulrich Rudolph (IRCICA, 2019, série d’études et des sources sur la civilisation islamique 39, 652 p.). La publication contient les textes en caractères arabes des 239 épitaphes avec leurs traductions en russe, des photographies, des annotations informatives, ainsi que des index scientifiques détaillés, un glossaire et une bibliographie.